Луч фонаря облизывает холодные бетонные стены длинного тоннеля и растворяется в темноте. Под ногами бежит вода, а над головой снуют летучие мыши. Каждый шаг гулким эхом разносится по мрачным тоннелям. Впереди нас ждут десятки километров ходов, казармы, склады, подземные вокзалы и неприступные ДОТы на поверхности. Все это — одна из уникальнейших фортификационных систем, когда-либо возведенных в Европе, — подземная крепость нацистов, которую прозвали «Лагерь дождевого червя» военно-инженерном феномене времен Третьего рейха.

История эта довольно запутанная, мало подтвержденная свидетельствами и проигнорированная официальной исторической наукой. Но чем-то тайна польского местечка Кеньшица завораживает - как приключения Индианы Джонса, героя любимого многими цикла фильмов о отважном археологе и искателе приключений.....

Исторические предпосылки

Окончание Первой мировой войны принесло Германии полное поражение и подписание крайне невыгодного Версальского мирного договора. Она лишалась колоний и части своих территорий, должна была выплачивать огромные репарации, численность армии и вооружения была строго ограничена. Все это привело к серьезным кризисным политическим и экономическим явлениям, которые с ходом времени позволили прийти к власти нацистской партии. В 1930-х годах Европу поразил фортификационный бум.

Предчувствие нового глобального военного конфликта витало в воздухе, поэтому многие страны начали строить на своих границах оборонительные линии. Не стала исключением и Германия, которая, вопреки запрету на строительство долговременных укреплений по условиям Версальского договора, начала возводить на своих границах так называемые Западный и Восточный валы, поскольку и Польша, и Франция представляли собой реальную угрозу для крепнувшей нацистской Германии.

Строительство Восточного вала

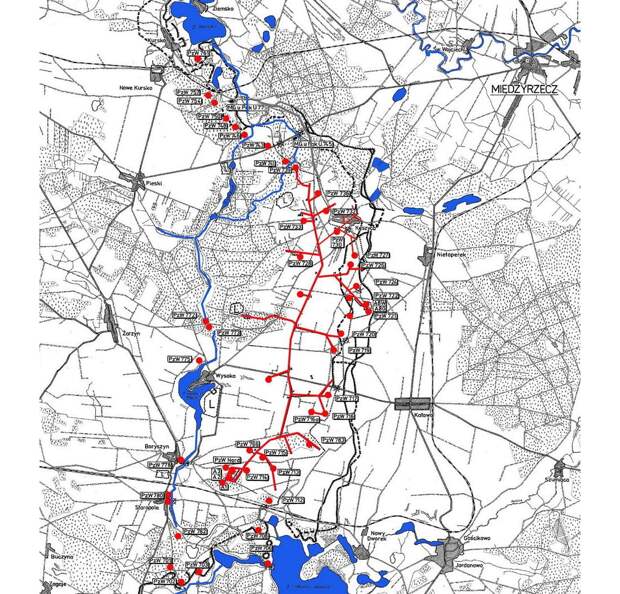

Оборонительная линия, получившая название «Излучина Одера — Варты», являлась центральной частью Восточного вала, новой фортификационной линии, возведенной на границе Германии с Польшей в середине 1930-х годов. Длина укрепрайона здесь составляла порядка 80 километров. Эта линия должна была защитить путь на Берлин, до которого отсюда всего 120 километров.

До войны эти земли входили в состав Германии и были переданы Польше только в 1945-м. Первые изыскательские работы по проектированию Восточного вала были проведены еще в конце 1920-х годов в режиме строжайшей секретности. Помимо полевых укреплений, в полосе обороны были активно задействованы водные преграды. Были построены дамбы, шлюзы и мосты, которые позволяли контролировать уровень воды в реках и озерах и в случае нападения затапливать большие пространства полей, превращая их в болота, не давая продвигаться танкам и живой силе противника.

Главную огневую силу нового укрепрайона должны были составить железобетонные ДОТы, или, как их принято называть по-немецки, панцерверки. Основу обороны укрепрайона составили типовые ДОТы класса B. У немцев была своя классификация огневых точек по типу сопротивляемости попаданию снарядов и толщине стен.

Самой серьезной огневой точкой были панцерверки класса A с толщиной стен в 3,5 метра. У сооружений типа B толщина стен составляла 1,5 метра. Весь укрепрайон делился на 13 опорных пунктов, которые называли веркгруппами (в каждую входит от 2 до 5 отдельных ДОТов). Это позволяло улучшить взаимодействие огневых точек при решении боевых задач, поскольку каждая веркгруппа имела единую систему обороны и командования.

Больше всего ДОТов находилось в центральном секторе «Излучины Одера — Варты» в районе современного польского городка Мендзыжеч (бывший немецкий Мезеритц). Дело в том, что южный и северный секторы изобиловали водными преградами и не нуждались в высокой плотности сооружений долговременной фортификации, в то время как самый важный участок практически не имел никаких гидротехнических заграждений и при его обороне рассчитывать приходилось только на бетонные ДОТы. Но немцам и этого показалось мало. Именно здесь немецкое командование приступило к строительству настоящего подземного города, который должен был связать между собой подземными ходами все ДОТы.

Сеть укреплений в районе Мендзыжеча получила неофициальное название «Лагерь дождевого червя», или Regenwurmlager, — вероятно, от названия небольшой речки Regenwurm, что течет неподалеку. Это уникальный инженерный объект, который не имеет аналогов в мире и поражает своим размахом. Немцы решили связать тоннельной системой протяженностью более 80 километров семь опорных пунктов (веркгрупп) в центральной части укрепрайона, чтобы превратить его в неприступную автономную крепость с железнодорожным сообщением, казармами, складами боеприпасов и продовольствия, госпиталем для солдат, электростанцией и другими удобствами.

Строительство тоннелей проходило в атмосфере строжайшей секретности, поскольку немцы делали вид, что соблюдают условия Версальского мира. Возведением подземной части тоннельной системы занималась военно-строительная организация Тодта, где работали профессионалы высшего класса: инженеры, строители, электрики и так далее. Изначально работа по возведению тоннелей велась вручную силами более 10 тыс. рабочих.

Затем были применены проходческие щиты, что позволило ускорить темпы работы до 65 метров тоннеля в сутки. В ходе строительства были применены все доступные на тот момент технологии. Активная работа велась до мая 1938 года, после чего была приостановлена, а все силы по строительству укреплений были перенесены на Западный вал, поскольку угроза со стороны Польши, по мнению немецкого руководства, была минимальна.

Даже в незаконченном виде эта система укреплений поражает своими масштабами. В период с 1934 по 1938 год в районе Мендзыжеча было проложено суммарно около 35 километров подземных ходов, которые связали в единую сеть 22 ДОТа.

Длина подземной части «Лагеря дождевого червя» почти такая же, как у Минского метрополитена, который раскинулся на 37 километров.

Глубина заложения тоннелей варьируется от 30 до 50 метров в зависимости от местности. Через всю систему проходит главный тоннель длиной более 8 километров. От него отходят ответвления поменьше, которые ведут к отдельным ДОТам и опорным пунктам. Помимо тоннелей, под землей были возведены 18 вокзалов со стрелочными разъездами для узкоколейной дороги.

Оценочная стоимость всех работ на комплексе составила более 600 млн рейхсмарок.

Это колоссальная сумма даже для окрепшей экономики Германии конца 1930-х. Гитлер дважды приезжал с проверкой на строительство укрепрайона и был недоволен тем, что на таком серьезном фортификационном объекте установлено незначительное количество тяжелого вооружения.

На самом деле к концу 1930-х годов во всем укрепрайоне не было ни одного казематированного артиллерийского или противотанкового орудия. Одних лишь пулеметных огневых точек было явно недостаточно для ведения боевых действий с применением танков. Строительство двух артиллерийских крепостей класса A было на начальном этапе.

С начала войны эти укрепления «Лагеря дождевого червя» практически никак не использовались. Лишь с 1943 года в недрах крепости начинает действовать подземный завод по производству авиационных двигателей. По мере приближения фронта к границам Германии немцы решают подготовить укрепрайон к обороне.

К началу 1945 года лишь малая часть ДОТов были заняты гарнизонами. Отсутствие противотанковой артиллерии не позволило организовать оборону от наступающей Красной армии, и в течение трех дней — с 29 по 31 января — большинство укреплений было захвачено и уничтожено. Отдельные укрепления, оставаясь в осаде, продолжали сопротивляться до апреля 1945 года.

Панцерверк 717

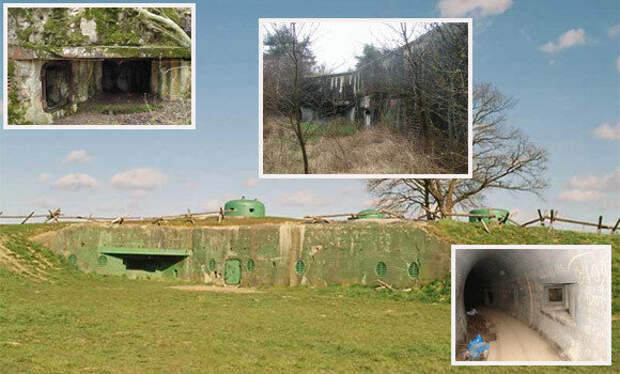

После войны подземные сооружения «Лагеря дождевого червя» использовались советскими и польскими военными. Сейчас многие ДОТы разрушены, а некоторые сохранившееся используются в качестве музеев. Начнем наше знакомство как раз с одного такого музея — панцерверка 717.

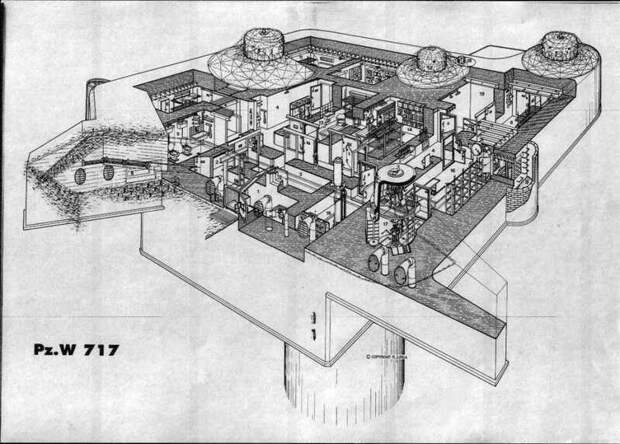

Этот ДОТ был построен в 1937—1938 годах и имел класс прочности B (толщина стен — 1,5 метра, как и у многих панцерверков центральной части укрепрайона). Сооружение имело два этажа. На верхней части укрепления находились два шестиамбразурных бронеколпака для пулеметов, одна наблюдательная башня, а также огнемет и гранатомет для обороны подступов к сооружению. Вход в ДОТ также защищал пулемет, установленный в напольной стене.

На первом ярусе находились казармы, боевые казематы, командный пункт и так далее. Нижний ярус занимали помещения обеспечения (вентиляция, электропитание, склады).

На подступах к укрепрайону были сооружены полосы противотанковых заграждений: сухие рвы и так называемые «зубы дракона», которые представляли собой бетонные надолбы конусообразной формы. ДОТ имел выход в подземную часть. По замыслу конструкторов, одну часть должен был занимать лифт, а другую — лестница, но лифты практически нигде не успели смонтировать.

В подземной части ДОТа были устроены казармы для личного состава, склады, госпитали, технические помещения для обслуживания и зарядки батарей электровозов.

Заброшенная часть лагеря

Попасть в заброшенные тоннели не так-то просто. Многие ДОТы были уничтожены в результате боевых действий зимой 1945 года, некоторые целые сооружения не были оборудованы лестницами, а часть сохранившихся входов просто закрыты решетками. Это объясняется тем, что в подземных лабиринтах на зимовке находится самая большая колония летучих мышей в Европе, поэтому входы закрывают, чтобы непрошеные гости не тревожили рукокрылых.

Панцерверк 719, относящийся к веркгруппе «Гнейзенау», цел, но вход надежно заварен решеткой. Сверху сохранились наблюдательный бронеколпак и вентиляционный оголовок. Никаких шансов проникнуть внутрь здесь нет.

Следующий панцерверк 724 цел. Входная решетка выпилена добрыми людьми, на поляне перед укреплением припарковано несколько автомобилей. Хороший знак для желающих спуститься вниз.

Здесь можно спуститься на нижние ярусы. Сооружение выглядит точно так же, как музейный 717-й ДОТ. Спускаемся в подземные галереи. Под каждым ДОТом было устроено множество помещений. Здесь были электричество, водопровод, телефон, вентиляция и канализация.

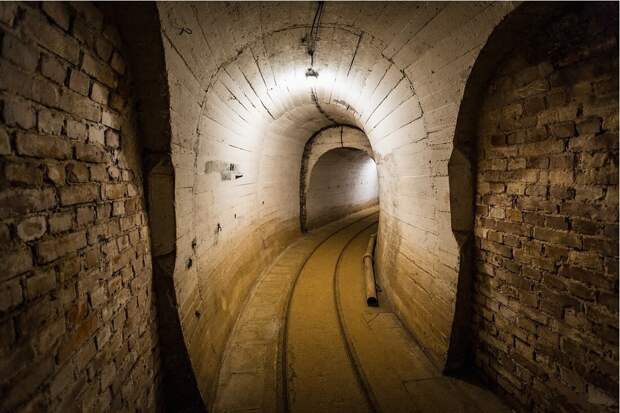

Главная галерея, проходившая через весь укрепрайон, была эллипсовидной, имела ширину 3—4 метра и высоту до 5 метров. По ней были проложены рельсы, по которым двигались электропоезда, работавшие на аккумуляторах. Поезда могли перевозить грузы и людей.

На линии были построены станции (подземные вокзалы), где поезда могли разгрузить или загрузить, подзарядить севший аккумулятор или перевести на другой путь при помощи железнодорожной стрелки. Настоящее метро!

Что же видел военный прокурор?

Возможно, знай Стивен Спилберг о воспоминаниях бывшего военного прокурора, полковника юстиции в отставке Александра Лискина, отважный американский археолог Джонс проявлял бы чудеса ловкости и хитрости в подземельях северо-западной Польши. Александр Иванович уверен, что там находится невероятный по своим масштабам подземный город, выстроенный немцами для защиты своих границ.

В своих мемуарах Александр Лискин рассказывает о поездке в затерянное в складках рельефа польское селение Кеньшица. Случилось это в 60-х годах прошлого века. Именно здесь немцы в свое время построили свой Мезерицкий укрепрайон, включающий оборонительный вал, военный городок и другие объекты, от которых тогда остались лишь развалины и отдельные сооружения. Немцы называли укрепрайон Regenwurmlager, то есть «Лагерь дождевого червя».

После войны в бывшем немецком городке базировалась одна из бригад связи Северной группы советских войск, в которую и приехал военный прокурор. Он осмотрел окрестности и озеро Кшива, восхитившись его красотой и спокойствием. Однако Лискин еще не догадывался, что прямо под его ногами змеятся туннели метро, выстроенные фашистами и заброшенные теперь навсегда!

Желая развлечь высокого гостя, коллеги, сопровождавшие прокурора, показали Лискину островок на озере и сообщили, что он медленно дрейфует по водной глади, словно плот. У Кшивы было продолжение в форме аппендикса, в центре которого гость увидел металлическую башню, напоминающую воздухозаборники московского метро. А терриконы - искусственные насыпи вокруг озера, как оказалось, пронизываются ходами, устремляющимися вглубь земли.

Лискин знал, что с конца войны и до начала 1950-х «Лагерь дождевого червя» был заброшен, и только русские, поселившись здесь, занялись разведкой этих мест. Прежде всего в окрестностях укрепрайона поработали саперы, разыскивая минные поля и склады оружия. Бойцы исследовали всю округу и сделали множество удивительных открытий: например, обнаружили подземный силовой кабель, колодец и многое другое, указывающее на наличие масштабного подземного объекта.

Нашли они и замаскированный вход в туннель, по-видимому, оборудованный ловушками, так как один смельчак, на спор въехавший в него на мотоцикле, назад так и не вернулся. В начале 1950-х связистам все же удалось проникнуть в туннель и они даже смогли пройти по нему несколько километров. На своем пути военные увидели множество ответвлений, но сворачивать куда-либо не решились.

Слухи и факты

Все-таки странно, что Александр Лискин не попытался заглянуть в лабиринт. Описание «Лагеря дождевого червя» прокурор приводит со слов безымянного офицера, который тоже сам не видел Regenwurmlager, а только слышал рассказы людей, побывавших под землей.

«Под нами, насколько можно предполагать, подземный город, где имеется все необходимое для автономной жизни в течение многих лет.

При свете аккумуляторных фонарей люди вошли в подземное метро. Это было именно метро, так как по дну туннеля проложена подземная железнодорожная колея. Почти сразу они обнаружили подземный крематорий. Возможно, именно в его печах сгорели останки строителей подземелья.

Грандиозная подземная сеть оставалась для непосвященных грозящим опасностями лабиринтом». Кроме впечатлений офицера, Лискин передает и описание «города», сделанное одним из последних командиров кеныницкой бригады, полковником В.И. Спиридоновы м. Надо сказать, что подземный немецкий туннель в 1970-е годы уже превратился в экзотический аттракцион, правда, только для избранных — высших офицеров Советской армии, заброшенных в эти места судьбой и командованием.

Спиридонов рассказывает об инженерно-саперном заключении, в котором значилось, что под гарнизоном было обследовано 44 километра подземных коммуникаций. Высота и ширина туннеля составляла по три метра, стены и потолок метро укреплены железобетонными плитами, пол выложен плитами каменными. Сам Спиридонов спустился в туннель на армейском «уазике» и проехал по лабиринту в сторону Германии 20 километров.

Интересно и другое. Вокруг озера оставалось немало сохранившихся и разрушенных объектов военного времени, построенных из железобетона. Мощные доты были оборудованы крупнокалиберными пулеметами и пушками, а под ними на глубину до 50 метров уходили этажи, где располагались казармы и склады. Наземные и подземные строения соединялись между собой и лабиринтами метро.

И немцы, построившие Regenwurmlager, и русские, его откопавшие, информацию о туннеле тщательно скрывали как от местных жителей, так и от местного правительства. Известно, что только один польский краевед, доктор Подбельский, активно интересовался лабиринтом, но исследовал его только в первые послевоенные годы, до того, как в немецком военном городке разместился русский гарнизон.

В 1980-е годы Подбельскому было за 80, и он рассказывал, что строительство этого объекта началось еще в 1927 году, а с 1937-го работы пошли в скоростном режиме, так как Гитлер готовился к войне. Краевед утверждал, что фюрер и сам приезжал сюда из Берлина - по рельсам подземной дороги. А скрытые коммуникации ведут метро к тайным заводам и стратегическим хранилищам в пяти километрах от озера Кшива.

И озеро это - тоже с секретом. Площадь Кшивы - более 200 тысяч метров, а шкала глубин - от трех до 20 метров. На его заиленном дне многие рыбаки замечали большой люк, который, возможно, и должен был скрываться под тем самым плавучим островом. Люк этот мог служить кингстоном для экстренного затопления лабиринта, но в январе 1945-го немцам, вероятно, было не до затопления.

В 1992 году русские покинули Кеньшицу, оставив полякам загадки подземного лабиринта.

Возможно ли все это?

Обычно, если о чем-то особенно впечатляющем молчит официальная наука, то данный факт - либо полная чушь, либо стопроцентная правда, но как-то связанная с современными людьми и реалиями.

О том, почему так мало исследуется «Лагерь дождевого червя», можно только гадать. А на досуге стоит задуматься: как вообще был построен Regenwurmlager?

И почему немцы не соорудили такой лабиринт в Германии? На момент его строительства Польша была свободной страной (с 1921 по 1939 год), что могло бы стать препятствием для столь активной работы немцев. Да и сама Германия в 1927 году едва вставала на ноги после Первой мировой войны, получив в 1924 году миллиардные займы от США и Великобритании. Вряд ли у немецкого правительства было достаточно средств на столь масштабное мероприятие.

Сам замысел - организовать метро в соседнем государстве - кажется весьма странным. Если лабиринт строили в оборонительных целях, на случай, как говорил Лискин, «если война покатится вспять», получается, что возможностями подземного города фашисты так и не сумели воспользоваться. Они спасли некоторые военные части, но к радикальным переменам на фронтах это не привело.

«Лагерь дождевого червя» постоянно сопровождает ореол таинственности и загадочности. Каких только мифов и легенд не было придумано про эти мрачные тоннели. Здесь и оккультная мистика нацистов, и секретные лаборатории пришельцев. По факту, построенная в конце 1930-х годов подземная система является инженерным шедевром, настолько же прекрасным, насколько и бездарным. Развитая подземная инфраструктура абсолютно не соответствовала слабым оборонительным сооружениям, делая весь комплекс абсолютно бесполезным.

Огромная сумма в 600 млн рейхсмарок была закопана в этих лесах совершенно напрасно. Стоило ли в таком случае заморачиваться и рыть все эти многокилометровые туннели? Остается надеяться, что польские историки сумеют раскрыть нам загадки «Лагеря дождевого червя» и объяснить, когда и зачем строился этот укрепрайон. А мы пока подождем очередного фильма из цикла об Индиане Джонсе!

Свежие комментарии